アジサイの名所としても

知られる花の寺 岩船寺

岩船寺は、京都府と奈良県の境にあるかつては南山城当尾(とうの)村と呼ばれ、さらにそれ以前には小田原と称される地域に位置する。山号は「高雄山(こうゆうざん)」院号は「報恩院」である。 ここは平安遷都までは「山背国(やましろのくに)」と書かれ、奈良・平城京が文化の中心であった時代には、まさに山々の背後にあたる場所であった。それ故に南都仏教の影響を強く受けており、平城京の外郭浄土として興福寺や東大寺にいた高僧や修行僧の隠棲の地となり、真の仏教

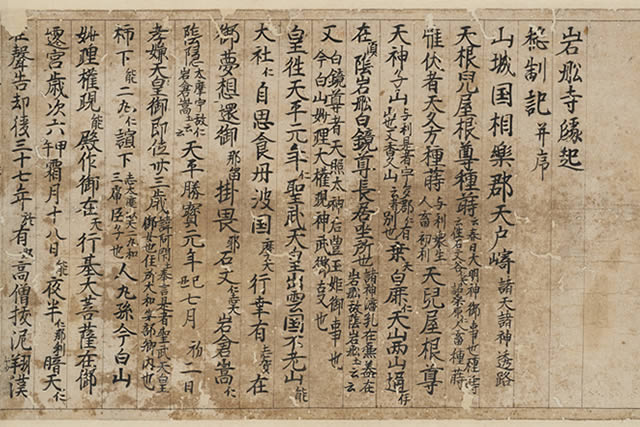

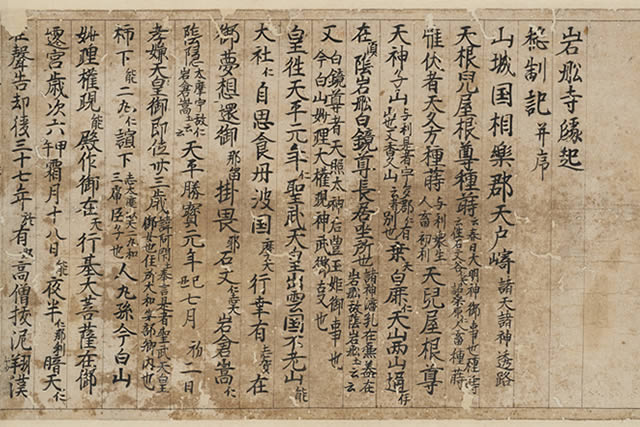

信仰にそそがれた地域であった。また「当尾(とうの)」の地名は、この地に多くの寺院が建立され三重塔・十三重石塔・五輪石塔などの舎利塔が尾根をなしていたことから「塔尾」と呼ばれたことによる。 さて、岩船寺の歴史は寛永九年(1632年)に編纂された「岩船寺縁起」によると、天平元年(729年)に聖武天皇が夢想によって大和国鳴川(現・奈良市東鳴川町)の善根寺(ぜんこんじ)に籠居していた行基に一宇の阿弥陀堂を建立させ、のちに弘法大師とその甥である智泉大徳が伝法灌頂(かんじょう)を修し灌頂堂として新たに報恩院を建立したのが草創の始まりとされる。そして嵯峨天皇が智泉大徳に勅命して皇子誕生の祈願をさせたところ霊験現れてめでたく弘仁元年(810年)に皇子が誕生(のちの仁明天皇)し、弘仁四年(813年)には檀林皇后(橘嘉智子)本願となり堂塔伽藍が整備された。

そして、弘安二年(1279年)に報恩院を移して本堂とし、最盛期には寺塔三十九坊の広壮を誇ったが、承久三年(1221年)の兵火(承久の乱)によりその多くを焼失、再建した堂宇も応長頃(1311年)にまたもや兵火によって失ったが、寛永年間頃(1624~43年)に徳川家康・秀忠らの寄進により修復されたと記されている。現存する伝世品からみると本尊阿弥陀如来坐像に「天慶九年(946年)」制作の銘文が、四天王立像には「正応6年(1293年)」の銘文、境外の石仏には「弘安・永仁・応長」の銘文があり、平安中期頃までには岩船寺が創建され、鎌倉中期には復興の活動がなされていたことが伺い知れる。

そして「岩船寺」の寺号の存在を示すもっとも古いものは境外にある不動明王立像磨崖仏(まがいぶつ)の銘文に、弘安十年(1287年)の年号と発願者である岩船寺僧の文字がみえる。鎌倉時代から江戸末期までの当尾(とうの)地域は、岩船寺・浄瑠璃寺ともに南都興福寺一乗院の直末寺であったが、明治に入ると廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)により本山である興福寺が相当な混乱時期に入り、岩船寺は無本寺となり無住となったが、明治十四年(1881年)に真言律宗・西大寺の末寺となった。その後は現在に至るまでに本尊と三重塔の本格的な修理、老朽化の進んだ仮本堂の建替えなどの整備が進み、境内には四季折々の花が咲き誇る「花の寺」として多くの参拝者が訪れている。

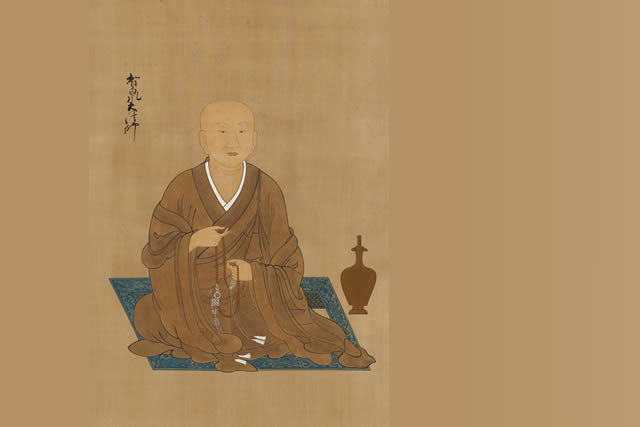

岩船寺開山 智泉大徳

「岩船寺縁起」が伝えるところによると、弘法大師と智泉が建立した報恩院が岩船寺の草創とされる。智泉が嵯峨天皇の勅願により皇孫誕生を祈願したところ皇子が誕生、それにより皇后の篤い叡信を得て堂塔伽藍が整備され「岩船寺」と号した。つまり智泉の信望が岩船寺創建の礎になったのである。当時の「三重塔」は仁明天皇が智泉の遺徳を偲んで建立されたと伝わる。 智泉は弘法大師の姉の智縁尼の息子、即ち大師の甥にあたる。14歳で大師の弟子となるが、数多い弟子のなかで最も愛情を注がれ、密教のことは智泉に任せると大師に云われるほどの信任を得た。

弘法大師は、渡唐してわずか二年で密教を極める。帰国後密教を広めようとするが、京の都に入ることは許されなかった。そしてその窮地に駆け付けたのが智泉であった。智泉は密教の灌頂(かんじょう)を受け以後大師ともに密教を広めるために行脚した。その後大師が嵯峨天皇勅願により入京を許されともに高雄山神護寺に登る。智泉の高徳は嵯峨天皇の耳にも届いたのであろう、その頃に皇孫誕生祈願の勅命を受けたようである。

その後の高野山の開創にも尽力したが天長二年(825年)に37歳の若さで遷化する。弘法大師は「哀しい哉、悲しい哉、復悲しい哉。悲しい哉、悲しい哉、重ねて悲しい哉」と深い悲しみの言葉を残し、私度僧として山中で修行に励んでいたころからの愛弟子である智泉の死を誰よりも嘆き悲しんだのである。高野山に智泉の御廟があるが、弘法大師が自ら整備に着手した壇上伽藍に唯一祀られていることからも大師の智泉への思いの深さが察せられる。